сђј90ТГ│сЂ«т╣ИудЈУФќсђЈсђїУфЇуЪЦуЌЄ№╝ЮС║║ућЪсЂ«ухѓсѓЈсѓісђЇсЂДсЂ»сЂфсЂё№╝Ђ

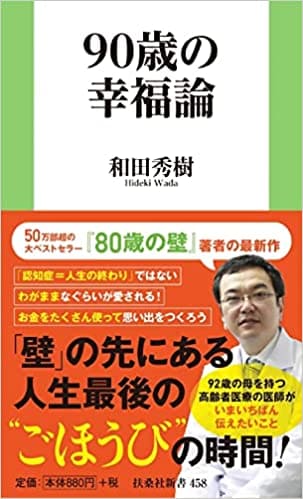

тњїућ░уДђТе╣сЂЋсѓЊУЉЌсђј90ТГ│сЂ«т╣ИудЈУФќсђЈ

50СИЄжЃеУХЁсЂ«тцДсЃЎсѓ╣сЃѕсѓ╗сЃЕсЃ╝сђј80ТГ│сЂ«тБЂсђЈсѓёсђј60ТГ│сЂІсѓЅсЂ»сѓёсѓісЂЪсЂёТћЙжАїсђЈсЂ«УЉЌУђЁсЃ╗тњїућ░уДђТе╣сЂЋсѓЊУЉЌсђј90ТГ│сЂ«т╣ИудЈУФќсђЈсЂїТЅХТАЉсѓѕсѓітѕіУАїсЂЋсѓїсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ

92ТГ│сЂ«Т»ЇсѓњТїЂсЂцжФўжйбУђЁтї╗уЎѓсЂ«тї╗тИФсЂїсЂёсЂЙсЂёсЂАсЂ░сѓЊС╝ЮсЂѕсЂЪсЂёсЂЊсЂе

РЌєсђїУфЇуЪЦуЌЄ№╝ЮС║║ућЪсЂ«ухѓсѓЈсѓісђЇсЂДсЂ»сЂфсЂё

сђљТюгТЏИP111№йъсѓѕсѓіТіюу▓ІсђЉ

УфЇуЪЦуЌЄсЂ«уЌЄуіХсЂїжђ▓сѓЊсЂасЂесЂЌсЂдсѓѓсђЂсЂЎсЂ╣сЂдсЂ«УЃйтіЏсЂїтц▒сѓЈсѓїсѓІсѓЈсЂЉсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂсЂёсЂЈсЂцсЂІсЂ«УЃйтіЏсЂ»Т«ІсѓіуХџсЂЉсЂЙсЂЎсђѓсЂфсЂІсЂДсѓѓсђЂУЄфтѕєсЂ«У║ФсЂ«тЇ▒жЎ║ТђДсѓњТёЪсЂўсѓІУЃйтіЏсЂ»сѓѓсЂ»сѓётІЋуЅЕуџёТюгУЃйсЂфсЂ«сЂДсђЂТюђтЙїсЂ«ТюђтЙїсЂЙсЂДуЎ║ТЈ«сЂЋсѓїсѓІсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂёсЂІсЂеТђЮсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

УфЇуЪЦуЌЄсЂ«сЂ▓сЂесѓіТџ«сѓЅсЂЌсѓѓтЇ▒сЂфсЂёсЂеУђЃсЂѕсѓЅсѓїсЂїсЂАсЂДсЂЎсЂїсђЂт«ЪсЂ»УфЇуЪЦуЌЄТѓБУђЁсЂЋсѓЊсЂДсЂ▓сЂесѓіТџ«сѓЅсЂЌсѓњсЂЌсЂдсЂёсѓІТќ╣сЂ»тцДтІбсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂІсЂфсѓіжЄЇсЂёС║║сЂДсѓѓсЂ▓сЂесѓіТџ«сѓЅсЂЌсѓњсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

УфЇуЪЦуЌЄсЂФсЂфсЂБсЂЪсЂІсѓЅсЂесЂёсЂБсЂдсѓѓсђЂсЂёсЂЇсЂфсѓіСйЋсѓѓсЂІсѓѓсЂїсЂДсЂЇсЂфсЂЈсЂфсѓІсѓЈсЂЉсЂДсЂ»сЂѓсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓ

сђїТ«ІтГўТЕЪУЃйсђЇсЂесЂёсЂБсЂдсђЂТўћсЂІсѓЅу┐њТЁБсЂЦсЂЉсЂдсЂёсЂЪУАїтІЋсЂфсѓЅсЂ░сђЂУфЇуЪЦуЌЄсЂФсЂфсЂБсЂдсѓѓтцЅсѓЈсѓЅсЂџсЂФсЂДсЂЇсѓІсЂЊсЂесѓѓсЂЪсЂЈсЂЋсѓЊсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ

сђїУфЇуЪЦуЌЄ№╝ЮС║║ућЪсЂ«ухѓсѓЈсѓісђЇсЂасЂеТѓ▓Уд│сЂЌсЂфсЂёсЂДсЂ╗сЂЌсЂёсЂеТђЮсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

РЌєсђїтБЂсђЇсЂ«тЁѕсЂФсЂѓсѓІС║║ућЪТюђтЙїсЂ«РђюсЂћсЂ╗сЂєсЂ│РђЮсЂ«ТЎѓжќЊ№╝Ђ

сђїС║║ућЪ100т╣┤ТЎѓС╗БсђЇсЂеУеђсѓЈсѓїсЂдС╣ЁсЂЌсЂёсЂДсЂЎсЂїсђЂ92ТГ│сЂ«Т»ЇсѓњТїЂсЂцжФўжйбУђЁтї╗уЎѓсЂ«тї╗тИФсЃ╗тњїућ░уДђТе╣сЂЋсѓЊсЂїуЏ«сЂ«тйЊсЂЪсѓісЂФсЂЌсЂдсЂЇсЂЪсЂіт╣┤т»ёсѓісЂЪсЂАсЂІсѓЅтЙЌсЂЪсђЂсђїт╣ИсЂЏсЂф90С╗БсЂФсЂфсѓІсЂЪсѓЂсЂФт┐ЁУдЂсЂфсЂЊсЂесђЇсѓњсђЂсђїтЂЦт║исђЇсђїсЂіжЄЉсђЇсђїућЪТ┤╗у┐њТЁБсђЇсђїС╗ІУГисђЇсЂфсЂЕсЂЋсЂЙсЂќсЂЙсЂфУд│уѓ╣сЂІсѓЅу┤╣С╗ІсЂЌсЂдсЂёсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ

60ТГ│С╗ЦСИісЂ«жФўжйбУђЁсѓё90С╗БсЂ«УдфсѓњТїЂсЂцС║║сЂ»т┐ЁУфГсЂ«СИђтєісЂДсЂЎсђѓ

ТюгТЏИсЂ«ТДІТѕљ

№╝ЉуФасђђт╣ИсЂЏсЂфсЂіт╣┤т»ёсѓісЂ«ТЮАС╗Х

сЃ╗т╣┤т»ёсѓісЂїСИЇт╣ИсЂасЂфсѓЊсЂдсђЂУф░сЂїУеђсЂБсЂЪ

сЃ╗УђЂсЂёсЂ»С║║сЂеТ»ћсЂ╣сѓЅсѓїсЂфсЂё

сЃ╗УдЂС╗ІУГисѓњжЂ┐сЂЉсЂЪсЂЉсѓїсЂ░

сђђсђїсЃЋсЃгсѓцсЃФсѓхсѓцсѓ»сЃФсђЇсЂФжЎЦсѓІсЂф

сЃ╗ТёЏсЂЋсѓїсѓІсЂіт╣┤т»ёсѓісЂеТёЏсЂЋсѓїсЂфсЂёсЂіт╣┤т»ёсѓісЂ«тБЂ

№╝њуФасђђС╗ќС║║сѓёжЂЊтЁисѓњжа╝сЂБсЂдугг№╝њсЂ«С║║ућЪсѓњТЦйсЂЌсѓђ№╝Ђ

сЃ╗УБюУЂ┤тЎесЂДУфЇуЪЦуЌЄсЂ«тЁЦсѓітЈБсѓњжЂасЂќсЂЉсѓІ

сЃ╗№╝њтЏъжфеТіўсЂЌсЂдсѓѓТГЕсЂЉсѓІ№╝Ў№╝њТГ│сЂ«Т»Ї

сЃ╗жФўжйбУђЁсЂЊсЂЮТЃЁта▒уЎ║С┐АсѓњсЂЌсЂдсЂ╗сЂЌсЂё№╝Ђ

сЃ╗сђїСИђУХ│тЁѕсЂФсЂіСИќУЕ▒сЂФсЂфсѓІсЂГсђЇсЂ«у▓ЙуЦъ

сЃ╗сЂфсЂют«ХТЌЈсЂФС╗ІУГисѓњсЂЋсЂЏсЂфсЂёсЂ╗сЂєсЂїсЂёсЂёсЂ«сЂІ№╝Ъ

№╝ЊуФасђђтї╗УђЁсѓњС┐АсЂўсЂЎсЂјсЂџтЂЦт║исЂфжФўжйбУђЁсЂФ

сЃ╗сђїтђІС║║ти«сђЇсЂїуёАУдќсЂЋсѓїсѓІуЈЙС╗Бтї╗тГд

сЃ╗сђїУфЇуЪЦуЌЄ№╝ЮС║║ућЪсЂ«ухѓсѓЈсѓісђЇсЂДсЂ»сЂфсЂё

сЃ╗сђїсЂЇсѓЊсЂЋсѓЊсЂјсѓЊсЂЋсѓЊсђЇсЂ«сѓѕсЂєсЂФт╣ИсЂЏсЂфсЂіт╣┤т»ёсѓісЂФ

сЃ╗УдІжђЃсЂЋсѓїсЂїсЂАсЂфсђїжФўжйбУђЁсЂ«сЂєсЂцуЌЁсђЇ

№╝ћуФасђђУђЂтЙїсЂ«сЂіжЄЉсѓњт┐ЃжЁЇсЂЌсЂЎсЂјсЂдсЂёсЂЙсЂЏсѓЊсЂІ№╝Ъ

сЃ╗тЁЃТ░ЌсЂфсЂєсЂАсЂФсЂіжЄЉсѓњСй┐сЂёсЂЙсЂЈсѓЇсЂє№╝Ђ

сЃ╗сђїухѓТ┤╗сђЇсѓњсЂісЂЎсЂЎсѓЂсЂЌсЂфсЂёуљєућ▒сЂесЂ»№╝Ъ

сЃ╗тГљСЙЏсЂФУ▓АућБсѓњТ«ІсЂЌсЂдсѓѓсѓ▒сЃ│сѓФсЂФсЂфсѓІсЂасЂЉ

сЃ╗С╗ІУГисЂФт┐ЁУдЂсЂфжЄЉжАЇсЂесЂ»№╝Ъ

сЃ╗ућЪТ┤╗С┐ЮУГисЂ»ТЂЦсЂџсЂІсЂЌсЂЈсЂфсЂё№╝Ђ

сЃ╗уљєТЃ│уџёсЂасЂБсЂЪуЦќТ»ЇсЂ«УЉгт╝Ј

сЃ╗тЈ»УЃйсЂфжЎљсѓісђЂтЃЇсЂЈсЂесЂёсЂєжЂИТіъУѓбсѓѓ

№╝ЋуФа РђюсЂћсЂ╗сЂєсЂ│РђЮсЂ«ТЎѓжќЊсѓњТюђтцДжЎљТ║ђтќФсЂЎсѓІућЪТ┤╗у┐њТЁБ

сЃ╗жФўжйбУђЁсЂЊсЂЮТаёжціСЙАсЂїжФўсЂёсѓѓсЂ«сѓњжБЪсЂ╣сѓІсЂ╣сЂЇ

сЃ╗сѓ│сЃгсѓ╣сЃєсЃГсЃ╝сЃФтђцсѓњСИісЂњсѓІсЂ╣сЂЇтї╗тГдуџёсЂфуљєућ▒

сЃ╗сђїУЄфуѓісЂЌсЂфсЂЉсѓїсЂ░сЂёсЂЉсЂфсЂёсђЇсЂФуИЏсѓЅсѓїсѓІсЂф

сЃ╗сђїУё│сЃѕсЃгсђЇсѓѕсѓісѓѓсѓбсѓдсЃѕсЃЌсЃЃсЃѕ№╝Ђ

сЃ╗УІЦсЂёуЋ░ТђДсЂесЂ«ТјЦуѓ╣сѓњсЂцсЂЈсѓЇсЂє

сЃ╗сђїУІЦсЂЦсЂЈсѓісђЇсЂ»сЂДсЂЇсѓІсЂасЂЉсЂЌсЂЪсЂ╗сЂєсЂїсЂёсЂё

сЃ╗сђїжЃйтљѕсЂ«сѓѕсЂёсЂіт╣┤т»ёсѓісђЇсЂФсЂфсѓЅсЂфсЂё№╝Ђ

РђдРђдсЂфсЂЕ

УЉЌУђЁсЃЌсЃГсЃЋсѓБсЃ╝сЃФ

УЉЌУђЁсЂ«тњїућ░уДђТе╣№╝ѕсѓЈсЂасЃ╗сЂ▓сЂДсЂЇ№╝ЅсЂЋсѓЊсЂ»сђЂ1960т╣┤ућЪсЂЙсѓїсђЂтцДжўфт║ютЄ║У║ФсђѓТЮ▒С║гтцДтГдтї╗тГджЃетЇњТЦГсђѓу▓ЙуЦъуДЉтї╗сђѓтЏйжџЏтї╗уЎѓудЈуЦЅтцДтГдТЋЎТјѕсђѓсЃњсЃЄсѓГсЃ╗сЃ»сЃђсЃ╗сѓцсЃ│сѓ╣сЃєсѓБсЃєсЃЦсЃ╝сЃѕС╗БУАесђѓСИђТЕІтцДтГдтЏйжџЏтЁгтЁ▒Тћ┐уГќтцДтГджЎбуЅ╣С╗╗ТЋЎТјѕсђѓтиЮт┤јт╣ИуЌЁжЎбу▓ЙуЦъуДЉжАДтЋЈсђѓ

ТЮ▒С║гтцДтГдтї╗тГджЃежЎёт▒ъуЌЁжЎбу▓ЙуЦъуЦъухїуДЉтіЕТЅІсђЂу▒│тЏйсѓФсЃ╝сЃФсЃ╗сЃАсЃІсЃ│сѓгсЃ╝у▓ЙуЦътї╗тГдТаАтЏйжџЏсЃЋсѓДсЃГсЃ╝сѓњухїсЂдсђЂуЈЙтюесђЂтњїућ░уДђТе╣сЂЊсЂЊсѓЇсЂеСйЊсЂ«сѓ»сЃфсЃІсЃЃсѓ»жЎбжЋисђѓжФўжйбУђЁт░ѓжќђсЂ«у▓ЙуЦъуДЉтї╗сЂесЂЌсЂдсђЂ30т╣┤С╗ЦСИісЂФсѓЈсЂЪсЂБсЂджФўжйбУђЁтї╗уЎѓсЂ«уЈЙта┤сЂФТљ║сѓЈсЂБсЂдсЂёсѓІсђѓ

сђј70ТГ│сЂїУђЂтїќсЂ«тѕєсЂІсѓїжЂЊсђЈ(УЕЕТЃ│уцЙТќ░ТЏИ)сђЂсђјтЁГтЇЂС╗БсЂеСИЃтЇЂС╗Б т┐ЃсЂеСйЊсЂ«ТЋ┤сЂѕТќ╣сђЈ(сЃљсѓИсЃфсѓ│)сђЂсђјУђЂтЙїсЂ»УдЂжаўсђЈ(т╣╗тєгУѕј)сђЂсђјсЃљсѓФсЂесЂ»СйЋсЂІсђЈсђјТёЪТЃЁсЃљсѓФсђЈсђј80ТГ│сЂ«тБЂсђЈ(сЂесѓѓсЂФт╣╗тєгУѕјТќ░ТЏИ)сЂфсЂЕУЉЌТЏИтцџТЋ░сђѓ

| №╝Ў№╝љТГ│сЂ«т╣ИудЈУФќ (ТЅХТАЉуцЙТќ░ТЏИ) тњїућ░ уДђТе╣ (УЉЌ) |

РЌєсђјсЃљсЃісЃісЂ«сЂЎсЂћсЂётЂЦт║ижЋит»┐тіЏсђЈжФўУАђтюДсђЂжФўУАђу│ќсђЂУѓЦТ║ђсђЂУЃЃУЁИсЂ«СИЇУф┐сЂІсѓЅсђЂтЁЇуќФтіЏсђЂСЙ┐уДўсђЂСИЇуюасђЂУѓїсЂ«УІЦУ┐ћсѓісЂЙсЂД№╝Ђ | ТюгсЂ«сЃџсЃ╝сѓИ

РЌєсђј75ТГ│сЂІсѓЅсѓёсѓЂсЂдт╣ИсЂЏсЂФсЂфсѓІсЂЊсЂесђЈСИђТ░ЌсЂФУђЂсЂЉсѓІС║║сђЂТЌЦсЂћсЂесЂФУІЦсђЁсЂЌсЂЈсЂфсѓІС║║сЂ«ти«сЂесЂ»№╝Ъ | ТюгсЂ«сЃџсЃ╝сѓИ

РЌєсђј70ТГ│сЂІсѓЅсЂ»сЂЊсѓїсѓњжБЪсЂ╣сѓІ№╝ЂсђЈSTOP№╝ЂСйјТаёжцісђђжБЪТЮљсЂ«жЂИсЂ│Тќ╣сЂїтЂЦт║исѓњтидтЈ│сЂЎсѓІ№╝Ђ | ТюгсЂ«сЃџсЃ╝сѓИ

РЌєсђјсђїУё│сЂ«ТаёжціСИЇУХ│сђЇсЂїУђЂтїќсѓњТЌЕсѓЂсѓІ№╝ЂсђЈ60ТГ│сЂІсѓЅсЂ«сђїУђЂсЂЉсЂфсЂёСйЊсђЇсЂФтцЅсѓЈсѓІжБЪу┐њТЁБсЂесЂ»№╝Ъ | ТюгсЂ«сЃџсЃ╝сѓИ