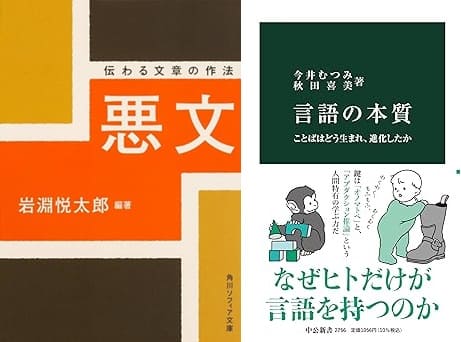

【第6回八重洲本大賞】『悪文 伝わる文章の作法』と『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』が受賞

八重洲ブックセンター(YBC)は、「始動」をテーマとした第6回八重洲本大賞の受賞作品を発表しました。

第6回八重洲本大賞が決定!

第6回八重洲本大賞は、ノミネート作品6作品(https://www.yaesu-book.co.jp/topics/24693/)の中から、八重洲本大賞社内委員による選考、読者による投票結果をもとに審査を行い、次の通り受賞作が決定しました。

<第6回八重洲本大賞 受賞作品>

◎岩淵悦太郎(いわぶち・えつたろう)さん編著

『悪文 伝わる文章の作法』(角川ソフィア文庫)

◎今井むつみ(いまい・むつみ)さん・秋田喜美(あきた・きみ)さん

『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』(中公新書)

受賞者の岩淵悦太郎さんは、1905年生まれ、福島県出身。国語学者。東京帝国大学文学部卒業。同大学助手を経て、大阪高等学校、第一高等学校、東京女子高等師範学校で教授を歴任したのち、国立国語研究所所長。国語学会代表理事、国語審議会委員として、当用漢字表の改革に貢献。『現代の言葉 正しい言葉づかいと文章』(講談社)、『現代日本語 ことばの正しさとは何か』(筑摩書房)、『国語の心』(毎日新聞社)、「日本語 語源の楽しみ」シリーズ(グラフ社)など著書多数。共編著に『岩波国語辞典』(岩波書店)。1978年、没。

同じく受賞者の今井むつみさんは、1989年慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学。1994年ノースウェスタン大学心理学部Ph.D.取得。専門は認知科学、言語心理学、発達心理学。著書『ことばと思考』(岩波新書)、『学びとは何か』(岩波新書)、『ことばの発達の謎を解く』(ちくまプリマー新書)、『英語独習法』(岩波新書)など、共著に『言葉をおぼえるしくみ』(ちくま学芸文庫)、『算数文章題が解けない子どもたち』(岩波書店)など。

秋田喜美さんは、2009年神戸大学大学院文化学研究科修了。博士(学術)取得。大阪大学大学院言語文化研究科講師を経て、名古屋大学大学院人文学研究科准教授。専門は認知・心理言語学。著書に『オノマトペの認知科学』(新曜社)、共編著に『言語類型論』(開拓社)など。

八重洲本大賞について

八重洲本大賞は、首都圏を中心に店舗展開する「八重洲ブックセンター」が創設。「情報があふれる今だからこそ、『本』で読みたいものがある。一つのキーワードを手掛かりに、既存のジャンルには収まりきらない『すごい本』を発掘し、もっと多くの方に読んでいただきたい!」をコンセプトとする文学賞です。

なお、今回(第6回)のテーマは「始動」です。

| 悪文 伝わる文章の作法 (角川ソフィア文庫) 岩淵 悦太郎 (編集, 著) メール、履歴書、企画書、ブログ……その文章、伝わりますか? 不用意な語順、たった一文字の助詞のちがい、身勝手な句読点の打ち方によって、日本語は読み手に届かないばかりか、誤解や行き違いをひきおこしてしまう。 |

| 言語の本質-ことばはどう生まれ、進化したか (中公新書) 今井 むつみ (著), 秋田 喜美 (著) 「本書を読んで以来、世界のすべてが言語に見えてしまっている。困った(いや、助かった)。」 「言語の本質は、私の目指す生き方の本質と繋がった。」 「本書はむちゃくちゃ面白いうえ、びっくりするほどわかりやすい。単純化しているのではなく、ひたすら明晰なのだ。」 「この本はすごい。本当に画期的だと思います。オノマトペ研究をベースに言語と身体のつながりに向かっていくのですが、本書の議論と脳科学、あるいは精神分析をどうつなぐかとか、いろいろな思考の可能性が広がってきます。」 ■本書の内容■ 言語の本質を問うことは、人間とは何かを考えることである。 |

【関連】

▼第6回 八重洲本大賞発表!! | 八重洲ブックセンター

◆「だから」「なので」「そのため」どれが適切?『伝わる文章がすぐ書ける 接続詞のコツ』が刊行 | 本のページ

◆ラグビーW杯で話題を呼んだコピーライターが教えることばの鍛え方『主観思考 思ったこと言ってなにがわるい』が刊行 | 本のページ

◆【新書大賞2024】今井むつみさん&秋田喜美さん『言語の本質』が受賞 | 本のページ

◆毎日新聞校閲センター「ことば茶話」第2回は毎秋発表される「国語に関する世論調査」の“中の人”にインタビュー! | 本のページ