【第23回読売・吉野作造賞】櫻川昌哉さん『バブルの経済理論』が受賞

第23回読売・吉野作造賞が決定!

読売新聞社と中央公論新社が主催する第23回読売・吉野作造賞の受賞作が発表されました。

第23回読売・吉野作造賞が決定!

第23回読売・吉野作造賞の受賞作品は次の通りです。

◆<第23回読売・吉野作造賞 受賞作品>

櫻川昌哉(さくらがわ・まさや)さん

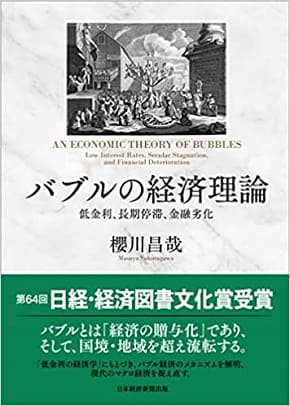

『バブルの経済理論 低金利、長期停滞、金融劣化』(日本経済新聞出版)

受賞者の櫻川昌哉さんは、福井県出身。早稲田大学政治経済学部卒業。大阪大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。大阪大学助手、名古屋市立大学助教授、同大学教授などを経て、2003年より慶應義塾大学経済学部経済学科教授。2021年に今回の受賞作『バブルの経済理論』で日経・経済図書文化賞を受賞。

選考委員は、北岡伸一さん(東京大学名誉教授/座長)、猪木武徳さん(大阪大学名誉教授)、山内昌之さん(武蔵野大学特任教授)、白石隆さん(熊本県立大学理事長)、吉川洋さん(東京大学名誉教授)、老川祥一さん(読売新聞グループ本社代表取締役会長・主筆代理、東京本社取締役論説委員長)、松田陽三さん(中央公論新社代表取締役社長 ※選考会当時)。

読売・吉野作造賞について

読売・吉野作造賞は、読売新聞社の「読売論壇賞」と中央公論新社の「吉野作造賞」を統合する形で2000年に創設された学術賞です。政治・経済・社会・歴史・文化の各分野における優れた論文、および単行本を顕彰します。

前年1月から12月までに発表された単行本、雑誌論文を対象とし、受賞者には、正賞の文箱と副賞300万円が贈られます。

| バブルの経済理論 低金利、長期停滞、金融劣化 櫻川 昌哉 (著) 利子率が成長率を下回るとき、バブルは必然化する。 理論経済学者が、世界のバブルを分析、「バブル経済」の本質を歴史と理論から明きらかにする。バブルを介して現代のマクロ経済を捉え直す。長期停滞に陥った現在の日本経済の謎を解き明かし、大胆な政策提案も示す、知的刺激に富む独創力にあふれた本格経済書。 1980年代の北欧・日本に始まり、その後、東アジア、ヨーロッパ、アメリカ、そして中国と、繰り返し発生してきたバブル。なぜ、バブルはかくも頻発するようになったのか。大国のバブル、小国のバブル、日米のバブルに共通するもの、相違するものは何か。そもそもバブルとは、なぜ発生するのか。いま日本では、バブルが発生しているのか。そうだとすれば、どのようなバブルなのか。バブルは制御できるのか。バブル経済から脱け出し、経済成長を実現するには何が必要なのか。 これら、バブル経済の謎を解く鍵が、利子率が成長率を下回る「低金利」の持続にあることを見いだし、マクロ経済学主流派が扱ってこなかった「低金利の経済学」をもとに、バブル経済の普遍的な性質を解き明かす。 また、21か国、23のバブルを分析し、発生、膨張、崩壊というバブル循環のメカニズムを明らかにする。そして、バブルはいったん崩壊しても、国家や地域を替えながら、次のバブルに取って代わり、バブルが流転する構図を示す。 さらに、20年にも及ぶゼロ金利時代の金融政策、財政政策を、バブル理論を通じて検証。経済の無形資産化という技術的な変化に金融の仕組みが対応できない金融劣化が進み、同時に、低金利のもとで国債バブルが膨張、政府債務という霞が巨大になるなかで、経済の「贈与化」が生じ、市場経済は縮小し、成長しなくなる、それこそが長期停滞の本質であることを指摘する。 |

【関連】

▼2022年度(第23回)櫻川昌哉氏『バブルの経済理論』(日本経済新聞出版) : 読売新聞オンライン

◆【第24回読売・吉野作造賞】牧原出さん『田中耕太郎 闘う司法の確立者、世界法の探究者』が受賞 | 本のページ

◆【第34回和辻哲郎文化賞】三浦篤さん『移り棲む美術』と納富信留さん『ギリシア哲学史』が受賞 | 本のページ

◆【第20回新潮ドキュメント賞&小林秀雄賞】新潮ドキュメント賞は石井光太さん『こどもホスピスの奇跡』、小林秀雄賞は岡田暁生さん『音楽の危機』が受賞 | 本のページ

◆【第38回渋沢・クローデル賞】中村督さん『言論と経営』が受賞 奨励賞に淵田仁さん『ルソーと方法』 | 本のページ