ベストセラー『ん』の山口謠司さんが「句読点」の謎を解く『てんまる』を刊行 かつては使われていなかった「、」と「。」の歴史を解説

山口謠司さん著『てんまる』

日本独自の句読点「、」「。」(以下「てんまる」)が、なぜ、どういった経緯で使われるようになったのか、その歴史とミステリーに、大東文化大学教授の山口謠司さんが迫る『てんまる』がPHP研究所より刊行されました。

かつて文章は「リズムで読むもの」だった

2010年に発売された『ん ―日本語最後の謎に挑む―』(新潮社)は、かつては日本に存在しなかった「ん」について、「誰が創り出したのか」「なぜ五十音図の最後に取り入れられたのか」といった視点から深堀り解説し、今なお増刷が続くベストセラーとなりました。

そんな『ん』の著者・山口謠司さんが今回新たに題材に選んだのが、同じくかつては使われていなかった日本の句読点、「てんまる」です。

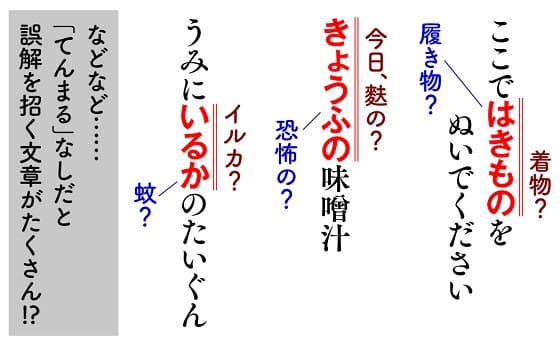

「ここではきものをぬいでください」

こう書かれた文章があったら「履物」か「着物」か迷うように、日本語は読点がないと意味が伝わりにくい場合があります。しかし、実は句読点が明確に使われるようになったのは明治初期からで、それ以前の日本では、句読点はあってもなくても問題のない存在でした。

句読点が使われるようになった理由について、著者は「音読」から「黙読」への移行を挙げています。

かつて日本では黙読をする習慣がなく、文章は決まったリズムを基準に綴られる「音読」を前提としたものでした。それが教育制度の開始とともに黙読が普及しはじめ、リズムの代わりに視覚的に区切りを見つける必要が生じたため、「てんまる」を使うようになったのです。

<歴史、文学、マンガなど、様々な視点から解説>

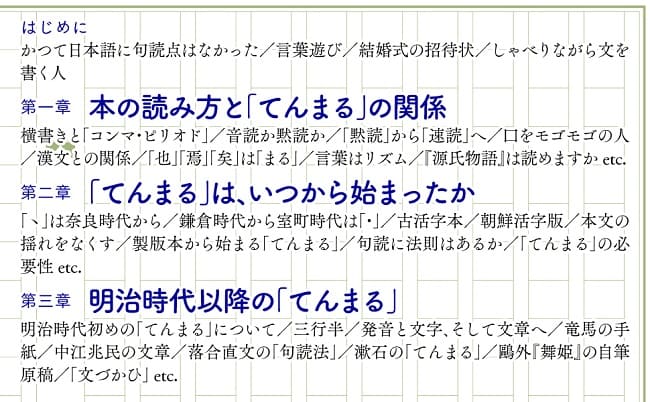

本書は、この「てんまる」の意外な歴史やエピソードを紹介する教養エッセイです。古典、現代文学、詩歌や俳句、マンガなどの文献や資料をもとに、その起源から役割の変遷、使い方まで、様々な視点で「てんまる」を解説します。

日本語の奥深さをと面白さを味わえる一冊です。

【本書より】

●かつて日本語に句読点はなかった

●「、」は奈良時代から

●鎌倉時代から室町時代は「・」

●江戸時代前期は二種類の「てんまる」

●漱石の「てんまる」

●久保田万太郎は「てんまる」を多用する

●俳句における「てんまる」

●マンガの「てんまる」は編集者がつける ほか

著者プロフィール

著者の山口謠司(やまぐち・ようじ)さんは、1963(昭和38)年生まれ。長崎県出身。大東文化大学文学部教授。博士(中国学)。フランス国立高等研究院人文科学研究所大学院に学ぶ。ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員などを経て、現職。

『ん 日本語最後の謎に挑む』『日本語通』(以上、新潮新書)、『日本語を作った男 上田万年とその時代』(集英社インターナショナル/第29回〈平成28年度〉和辻哲郎文化賞[一般部門]受賞)、『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』(ワニブックス)、『心とカラダを整える おとなのための1分音読』(自由国民社)など著作多数。

| てんまる 日本語に革命をもたらした句読点 (PHP新書) 山口 謠司 (著) 昔はなかった日本独自の“てんまる”。 「ここではきものをぬいでください」。こう書かれた文章があったら、「履物」か「着物」か、どちらの意味か迷うだろう。短い文でも読点がないと、このように意味をとりづらい。句読点の目的は、コミュニケーションの大基本「正しく伝えるため」だったのである。 |

◆漫画家・荒木飛呂彦さんの「企業秘密」を深掘り!『荒木飛呂彦の新・漫画術 悪役の作り方』が刊行 | 本のページ

◆ひそやかに奏でる想い、抱きしめた記憶――上野千鶴子さんエッセイ集『マイナーノートで』が刊行 | 本のページ

◆文筆家・僕のマリさん〈「食」と「記憶」〉を繋げるエッセイ『記憶を食む』が刊行 | 本のページ

◆友近さん初の旅行エッセイ『友近の思い立ったらひとり旅』が刊行 | 本のページ