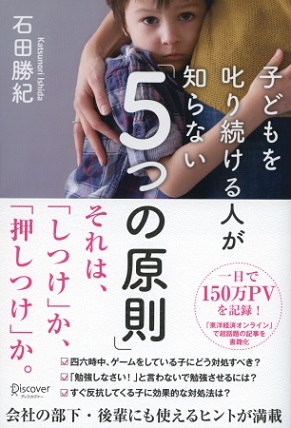

гҖҺеӯҗгҒ©гӮӮгӮ’еҸұгӮҠз¶ҡгҒ‘гӮӢдәәгҒҢзҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҖҢ5гҒӨгҒ®еҺҹеүҮгҖҚгҖҸгҒқгӮҢгҒҜгҖҢгҒ—гҒӨгҒ‘гҖҚгҒӢгҖҢжҠјгҒ—гҒӨгҒ‘гҖҚгҒӢпјҹгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ§гӮӮдҪҝгҒҲгӮӢгғ’гғігғҲгҒҢжәҖијү

гҖҺеӯҗгҒ©гӮӮгӮ’еҸұгӮҠз¶ҡгҒ‘гӮӢдәәгҒҢзҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҖҢпј•гҒӨгҒ®еҺҹеүҮгҖҚгҖҸгҒқгӮҢгҒҜгҖҢгҒ—гҒӨгҒ‘гҖҚгҒӢгҖҢжҠјгҒ—гҒӨгҒ‘гҖҚгҒӢгҖӮиҰӘгҒҢзҹҘгӮүгҒӘгҒ„еӨ§еҺҹеүҮгҖҖгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ§гӮӮдҪҝгҒҲгӮӢгғ’гғігғҲгҒҢжәҖијү

е№ҙеҲқгҒ«гҖҒеӯҗиӮІгҒҰдё–д»ЈгҒ«еҗ‘гҒ‘гӮүгӮҢгҒҹдёҖгҒӨгҒ®WebиЁҳдәӢгҒҢдёҖж—ҘгҒ§150дёҮгӮ’и¶…гҒҲгӮӢPVгӮ’иЁҳйҢІгҒ—гҖҒгҒҹгҒ„гҒёгӮ“и©ұйЎҢгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиЁҳдәӢгҒ®и‘—иҖ…гғ»зҹіз”°еӢқзҙҖгҒ•гӮ“гҒҜгҖҒеӯҰзҝ’еЎҫгҒ§3500дәәд»ҘдёҠгҒ®з”ҹеҫ’гӮ’жҢҮе°ҺгҒ—гҖҒи¬ӣжј”дјҡгҒӘгҒ©гӮӮеҗ«гӮҒгӮӢгҒЁ5дёҮдәәд»ҘдёҠгҒ®иҰӘеӯҗгҒЁжҺҘгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹж•ҷиӮІгҒ®гғ—гғӯгҖӮ

еӨҡгҒҸгҒ®иҰӘеҫЎгҒ•гӮ“гӮ„ж•ҷиӮІй–ўдҝӮиҖ…гҒӢгӮүгҒ®иҰҒжңӣгҒ«еҝңгҒҲгҒҰгҖҒи©ұйЎҢгҒ®иЁҳдәӢгӮ’еў—еј·гҒ—гҖҒж§ҳгҖ…гҒӘдәӢдҫӢгӮ„гғЎгӮҪгғғгғүгӮ’еҠ гҒҲжӣёзұҚеҢ–гҖҒгҖҺеӯҗгҒ©гӮӮгӮ’еҸұгӮҠз¶ҡгҒ‘гӮӢдәәгҒҢзҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҖҢпј•гҒӨгҒ®еҺҹеүҮгҖҚгҖҸпјҲгғҮгӮЈгӮ№гӮ«гғҙгӮЎгғјгғ»гғҲгӮҘгӮЁгғігғҶгӮЈгғҜгғіпјүгҒЁгҒ—гҒҰеҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

иҰӘеӯҗгҒҜдјјгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮдҫЎеҖӨиҰігҒҜйҒ•гҒҶ

иҰӘеӯҗгҒҜеҪ“然гҒӘгҒҢгӮүдјјгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮйЎ”гӮ„иЎЁжғ…гҖҒиЎҢеӢ•гҒӘгҒ©зӣ®гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢйғЁеҲҶгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒиҖғгҒҲж–№гҒӘгҒ©еҶ…йқўзҡ„гҒӘйғЁеҲҶгӮӮдјјгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒз„Ўж„ҸиӯҳгҒ®гҒҶгҒЎгҒ«гҖҒиҮӘеҲҶгҒЁеӯҗгҒ©гӮӮгҒҢе®Ңе…ЁгҒ«еҗҢиіӘгҒ гҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶиҰӘгҒҢеӨҡгҒҸеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүиҰӘеӯҗгҒ®гҒӮгҒӨгӮҢгҒҚгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

д»ҘеүҚгҖҢгҒҠгҒЁгҒӘгҒ—гҒ„жҖ§ж јгҒ§гҖҒиҮӘеҲҶгҒ®ж„ҸиҰӢгӮ’гҒҜгҒЈгҒҚгӮҠиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„дёӯпј“гҒ®жҒҜеӯҗгӮ’гҒӘгӮ“гҒЁгҒӢгҒ—гҒҹгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҜҚиҰӘгҒӢгӮүзӣёи«ҮгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮе®ҹгҒҜгҒ“гҒ“гҒ§е•ҸйЎҢгҒӘгҒ®гҒҜгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҢеӯҗгҒ©гӮӮгҒҜиҰӘгҒҢжҖқгҒЈгҒҹйҖҡгӮҠгҒ«иЎҢеӢ•гҒҷгҒ№гҒҚгҒ гҖҚгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢиҰӘиҮӘиә«гҖӮгҖҢиҮӘеҲҶгҒЁгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҗҢгҒҳдҫЎеҖӨиҰігҒ®дәәгҒҜгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚвҖ•гҒ“гҒ®еҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ®еҺҹеүҮгҒҢгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгӮ’зӣ®гҒ®еүҚгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁеҝҳгӮҢеҺ»гӮүгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҢж„ҸиҰӢгӮ’гҒҜгҒЈгҒҚгӮҠиЁҖгӮҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгғ‘гғјгӮҪгғҠгғӘгғҶгӮЈгҒ®е•ҸйЎҢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҡгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮгғҸгӮӯгғҸгӮӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒқгҒ®еӯҗгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ„гҒ„гҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒӢгҒҜгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҒҜгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒ®дҫЎеҖӨиҰігӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүе§ӢгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ

еј·еҲ¶гҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгӮ„гӮҠгҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒҢеҪ“гҒҹгӮҠгҒҫгҒҲ

гҖҢеӯҗгҒ©гӮӮгҒҢжҺҲжҘӯгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гҒ‘гҒҡгҖҒйӣҶдёӯеҠӣгҒҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзӣёи«ҮгӮӮгӮҲгҒҸеҜ„гҒӣгӮүгӮҢгӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®иҰӘгҒҜгҒқгӮ“гҒӘзҠ¶ж…ӢгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁеӯҗгҒ©гӮӮгӮ’еҸұгӮҠгҒӨгҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеј·еҲ¶гҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгӮ„гӮүгҒӘгҒ„гҒӢгҖҒгӮ„гҒЈгҒҹгҒөгӮҠгӮ’гҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒЁгҒ„гҒҶеҸҚеҝңгҒ«гҒӘгӮҠгҒҢгҒЎгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҒ®е•ҸйЎҢгҒҜгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮгҒ®еҺҹеӣ гҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжҺҲжҘӯгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒ©гҒ“гҒӢгҒ®ж®өйҡҺгҒ§еҫҢгӮҢгӮ’гҒЁгҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒқгҒ®ж®өйҡҺгҒҫгҒ§гҒ•гҒӢгҒ®гҒјгҒЈгҒҰгғ•гӮ©гғӯгғјгҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

дәәгҒЁеҗҢгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮҲгӮҠгҖҒдәәгҒЁйҒ•гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгӮӢжҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹ

й«ҳеәҰжҲҗй•·гҒ®жҷӮд»ЈгҒҜеӨ§йҮҸз”ҹз”ЈгҖҒеӨ§йҮҸж¶ҲиІ»гҒЁгҒ„гҒҶиғҢжҷҜгҒ®гӮӮгҒЁгҖҒдәәгҒЁеҗҢгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгҒҹжҷӮд»ЈгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮеӯҰж ЎгҒ§гӮӮе…Ёе“ЎгҒҢеҗҢгҒҳжЁЎзҜ„и§Јзӯ”гӮ’еҮәгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®ж•ҷиӮІгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒпј’пј‘дё–зҙҖгӮӮзҙ„пј’пјҗе№ҙгҒҢзөҢгҒЎгҖҒдәәй–“гҒ®иғҪеҠӣгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҖҢиӘ°гҒ«гҒ§гӮӮгҒ§гҒҚгӮӢиғҪеҠӣгҖҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҢгҒӮгҒӘгҒҹгҒ—гҒӢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„иғҪеҠӣгҖҚгҒ«гғ•гӮ©гғјгӮ«гӮ№гҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҷгҒ§гҒ«дјҒжҘӯгҒӘгҒ©гҒ§гҒҜгҖҢеӨүйқ©гҖҚгҖҢгӮӨгғҺгғҷгғјгӮ·гғ§гғігҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮӯгғјгғҜгғјгғүгҒҢйҮҚиҰҒиҰ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§дәәгҒЁеҗҢгҒҳгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҖҒеҗҢгҒҳгҒ“гҒЁгӮ’гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢжӯЈи§ЈгҒЁж•ҷиӮІгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹдәәгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒйқ’еӨ©гҒ®йң№йқӮгҒ«йҒ•гҒ„гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҖҢгҒӮгҒӘгҒҹгҒ—гҒӢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„иғҪеҠӣгҖҚгҒЁгҒҜгҖҢеҖӢжҖ§гҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҢй•·жүҖгҖҚгҒЁиЁҖгҒ„жҸӣгҒҲгҒҰгӮӮгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒ®й•·жүҖгҒ«гғ•гӮ©гғјгӮ«гӮ№гҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮ’дјёгҒ°гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷеӨ§дәӢгҒӘжҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

жң¬жӣёгҒ®й …зӣ®

第1еҺҹеүҮгҖҖиҮӘеҲҶгҒЁе…ЁгҒҸеҗҢгҒҳдҫЎеҖӨиҰігҒ®дәәгҒҜгҒ„гҒӘгҒ„

第2еҺҹеүҮгҖҖеј·еҲ¶гҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮ„гӮүгҒӘгҒ„гҖӮгӮ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҪўгҒ гҒ‘гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

第3еҺҹеүҮгҖҖдәәй–“гҒ«гҒҜгҖҒжңҖдҪҺпј“гҒӨгҒ®й•·жүҖгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

第4еҺҹеүҮгҖҖиҰӘгҒҜжҲҗй•·гҒҢжӯўгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҜжҲҗй•·гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

第5еҺҹеүҮгҖҖгҒҫгҒҡгҖҒгҖҢи«ӯгҒҷгҖҚгҖӮгҖҢеҸұгӮӢгҖҚгҖҢжҖ’гӮӢгҖҚгҒҜйқһеёёжҷӮгҒ®гҒҝгҖӮ

зҹіз”°еӢқзҙҖгҒ•гӮ“ гғ—гғӯгғ•гӮЈгғјгғ«

и‘—иҖ…гҒ®зҹіз”°еӢқзҙҖпјҲгҒ„гҒ—гҒ гғ»гҒӢгҒӨгҒ®гӮҠпјүгҒ•гӮ“гҒҜгҖҒдёҖиҲ¬зӨҫеӣЈжі•дәә ж•ҷиӮІгғҮгӮ¶гӮӨгғігғ©гғң д»ЈиЎЁзҗҶдәӢгҖӮ1968е№ҙжЁӘжөңз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮ

20жӯігҒ§дјҡзӨҫгӮ’иЁӯз«ӢгҒ—гҖҒеӯҰзҝ’еЎҫгӮ’еүөжҘӯгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§3500 дәәд»ҘдёҠгҒ®з”ҹеҫ’гҒ«еҜҫгҒ—зӣҙжҺҘжҢҮе°ҺгҖӮи¬ӣжј”дјҡгҖҒгӮ»гғҹгғҠгғјгҒӘгҒ©й–“жҺҘжҢҮе°ҺгӮ’еҗ«гӮҒгӮӢгҒЁ5дёҮдәәд»ҘдёҠгҒ«гҒ®гҒјгӮӢгҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢи©°гӮҒиҫјгҒҝеӢүеј·гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҢеҝғгҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ’й«ҳгӮҒгҖҚгҖҢз”ҹжҙ»зҝ’ж…ЈгӮ’ж•ҙгҒҲгҖҚгҖҢиҖғгҒҲгҒ•гҒӣгӮӢгҖҚгҒ®3гҒӨгӮ’жҹұгҒ«жҢҮе°ҺгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеӯҰеҠӣдёҠжҳҮгҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгҖҒзӨҫдјҡгҒ«еҮәгҒҰгӮӮжҙ»з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгӮ№гӮӯгғ«гҒЁгғһгӮӨгғігғүгӮ’зҝ’еҫ—гҒ•гҒӣгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮзҸҫеңЁгҒҜгҖҒгҖҢж—Ҙжң¬гҒӢгӮүеӢүеј·гҒҢе«ҢгҒ„гҒӘеӯҗгӮ’дёҖдәәж®ӢгӮүгҒҡгҒӘгҒҸгҒ—гҒҹгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҝ—гҒ®гӮӮгҒЁгҖҒгғһгғһгӮ«гғ•гӮ§гҖҒеҹ·зӯҶгғ»и¬ӣжј”жҙ»еӢ•гӮ’зІҫеҠӣзҡ„гҒ«иЎҢгҒҶгҖӮеӣҪйҡӣзөҢе–¶еӯҰдҝ®еЈ«пјҲпјӯпјўпјЎпјүгҖҒж•ҷиӮІеӯҰдҝ®еЈ«гҖӮ

и‘—жӣёгҒ«гҖҒгҖҺеӢүеј·гҒ—гҒӘгҒ„еӯҗгҒ«гҒҜгҖҢ1 еҶҠгҒ®жүӢеёігҖҚгӮ’дёҺгҒҲгӮҲгҒҶ! гҖҸ(гғҮгӮЈгӮ№гӮ«гғҙгӮЎгғјгғ»гғҲгӮҘгӮЁгғігғҶгӮЈгғҜгғі)гҖҒгҖҺгҒҝгӮӢгҒҝгӮӢзөҶгҒҢж·ұгҒҫгӮӢгҖҢиҰӘеӯҗжүӢеёігҖҚгҖҸпјҲеӯҰз ”пјүгҖҒгҖҺеүҚеҗ‘гҒҚгҒӘеӯҗгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰгҒҢгҒҶгҒҫгҒҸгҒ„гҒҸгҖҸпјҲжө·з«ңзӨҫпјүгҖҒгҖҺең°й ӯгҒҢиӮІгҒӨпј•гҒӨгҒ®зҝ’ж…ЈгҖҸпјҲпј«пјЎпјӨпјҜпј«пјЎпј·пјЎпјүгҒӘгҒ©гҒҢгӮӢгҖӮ

еӯҗгҒ©гӮӮгӮ’еҸұгӮҠз¶ҡгҒ‘гӮӢдәәгҒҢзҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҖҢ5гҒӨгҒ®еҺҹеүҮгҖҚ

еӯҗгҒ©гӮӮгӮ’еҸұгӮҠз¶ҡгҒ‘гӮӢдәәгҒҢзҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҖҢ5гҒӨгҒ®еҺҹеүҮгҖҚдёҖж—ҘгҒ§150дёҮPVгӮ’иЁҳйҢІ!

гҖҢжқұжҙӢзөҢжёҲгӮӘгғігғ©гӮӨгғігҖҚгҒ§еӨ§еҸҚйҹҝгҒ®еӯҗиӮІгҒҰиЁҳдәӢгӮ’жӣёзұҚеҢ–

в–ЎгӮІгғјгғ гҒ®гӮ„гӮҠгҒҷгҒҺгҒ§гҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ«гҒ—гӮҸеҜ„гҒӣгҒҢгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢ

в–ЎдҪ•гӮӮиЁҖгӮҸгҒҡиҰӢе®ҲгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷгӮ№гғһгғӣжј¬гҒ‘гҒ«

в–ЎеӢүеј·гҒ«иә«гҒҢе…ҘгӮүгҒҡгҖҒгӮ„гӮӢж°—гҒҢгҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒҢз¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢ

в–ЎеӯҰж ЎгҒ§зҝ’гҒЈгҒҹгҒҜгҒҡгҒ®е•ҸйЎҢгҒҢи§ЈгҒ‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ

в–ЎжҲҗзёҫгҒҢдёӢгҒҢгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гҖҒжң¬дәәгҒ«еҚұж©ҹж„ҹгҒҢгҒӘгҒ„

гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгҒ“гӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒҢеҺҹеӣ гҒ§гҖҒжҜҺж—ҘжҖ’йіҙгҒЈгҒҰгҒҜеҸҚзҷәгҒ•гӮҢгӮӢгҖҒеҸЈгҒ’гӮ“гҒӢгҒ°гҒӢгӮҠгҒ®жҜҺж—ҘвҖҰгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢ?

жҜҺж—ҘеҸұгӮҠз¶ҡгҒ‘гҒҰгӮӮзҠ¶жіҒгҒҢеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҖҢеҸұгӮҠз¶ҡгҒ‘гӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒҢйҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жң¬жӣёгҒҜгҖҒж—ҘгҖ…гҒ®е–§еҷӘгҒ®дёӯгҒ§гҖҒгҒӨгҒ„еҝҳгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҢгҒЎгҒӘгҖҢ5гҒӨгҒ®еҺҹеүҮгҖҚ

гҖҗ第1еҺҹеүҮгҖ‘иҮӘеҲҶгҒЁгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҗҢгҒҳдҫЎеҖӨиҰігҒ®дәәгҒҜгҒ„гҒӘгҒ„

гҖҗ第2еҺҹеүҮгҖ‘еј·еҲ¶гҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮ„гӮүгҒӘгҒ„гҖӮ гӮ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҪўгҒ гҒ‘гҒ«гҒӘгӮӢ

гҖҗ第3еҺҹеүҮгҖ‘дәәй–“гҒ«гҒҜгҖҒжңҖдҪҺ3гҒӨгҒ®й•·жүҖгҒҢгҒӮгӮӢ

гҖҗ第4еҺҹеүҮгҖ‘иҰӘгҒҜжҲҗй•·гҒҢжӯўгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҜжҲҗй•·гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ

гҖҗ第5еҺҹеүҮгҖ‘гҒҫгҒҡгҖҒгҖҢи«ӯгҒҷгҖҚгҖӮгҖҢжҖ’гӮӢгҖҚгҖҢеҸұгӮӢгҖҚгҒҜйқһеёёжҷӮгҒ®гҒҝ

гӮ’гӮӮгҒЁгҒ«гҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгӮ’еҸұгӮҠз¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒгҒҗгӮ“гҒҗгӮ“дјёгҒ°гҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒҚгӮӢгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгӮ’гҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҗеҮәзүҲзӨҫгҒӢгӮүгҒ®гӮігғЎгғігғҲгҖ‘

гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гҖҢгҒӘгҒңеҸұгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢ?гҖҚ

гҖҢеҸұгҒЈгҒҹзөҗжһңгҖҒгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жңҹеҫ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢ?гҖҚ

жңҹеҫ…гҒ—гҒҹгҒЁгҒҠгӮҠгҒ®зөҗжһңгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®гҖҢеҸұгӮӢгҖҚгҒҜеҠ№жһңзҡ„гҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдҪ•еәҰгӮӮеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒз№°гӮҠиҝ”гҒ—еҸұгӮҠз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҰгӮӮдҪ•гӮүеӨүеҢ–гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒе ҙеҗҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜжӮӘеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ—гҒҹгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҖҢеҸұгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒҢйҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

з§ҒгҒҢжң¬жӣёгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒзӣ®гҒ®еүҚгҒ®гҒ§гҒҚгҒ”гҒЁгҒ®дёӯгҒ«е•ҸйЎҢгҒ®еҺҹеӣ гӮ’жҺўгҒҷгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒҫгҒҡгҖҢ5гҒӨгҒ®еҺҹеүҮгҖҚгҒ«з«ӢгҒЎиҝ”гҒЈгҒҹгҒҶгҒҲгҒ§гҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүеҺҹеӣ гҒЁи§Јжұәзӯ–гӮ’иҖғгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®гҒ”зӣёи«ҮдәӢдҫӢгӮ’еҸҺйҢІгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ”й–ўеҝғгҒҢгҒҠгҒӮгӮҠгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҒ‘гӮ’гҒҠиӘӯгҒҝгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгӮӮж°—гҒҘгҒҚгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«ж§ӢжҲҗгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

жң¬жӣёгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®е®¶еәӯгҒ«гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гӮӮ笑顔гҒҢеў—гҒҲгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгҒҢгҖҢгҒҗгӮ“гҒҗгӮ“дјёгҒігӮӢ! гҖҚ??гҒқгҒҶгҒ„гҒҶдё–гҒ®дёӯгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гӮҢд»ҘдёҠгҒ®е–ңгҒігҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

(гҖҢгҒҜгҒҳгӮҒгҒ«гҖҚгӮҲгӮҠ)