半藤一利さん追悼ムック&最期の著作が連続刊行! 絶筆原稿の写真公開も

半藤一利さん追悼ムック&最期の著作が連続刊行

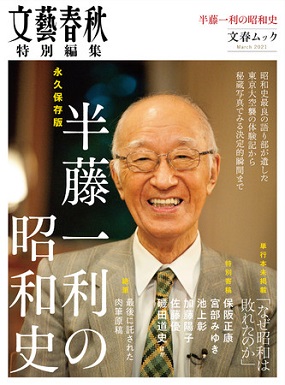

文藝春秋は、1月12日に亡くなった、作家、昭和史研究家であり、文藝春秋OBでもある半藤一利さんの追悼ムック『半藤一利の昭和史』を2月17日に刊行しました。

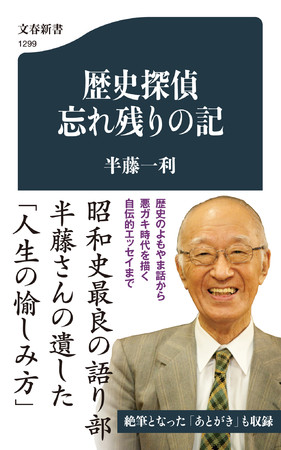

また、半藤さんによる最期の著作となる随筆集『歴史探偵 忘れ残りの記』(文春新書)を2月19日に発売します。

それらに先立ち、2月10日発売の月刊誌『文藝春秋』では、著書刊行にあたり半藤さんが著した絶筆原稿の写真を掲載しています。

追悼ムック『半藤一利の昭和史』 5つの読みどころ

『半藤一利の昭和史』

1.単行本未掲載も! 渾身の論考&東大生への白熱講義

◆「なぜ明治は勝利し昭和は敗れたのか」は、『文藝春秋』2008年2月号に寄せられた原稿用紙で60枚近くに及ぶ力作です。昭和天皇と明治天皇の時代を比較、なぜ日露戦争に勝利した日本が、太平洋戦争で大敗を喫したのか。伊藤博文、児玉源太郎、小村寿太郎ら「チーム明治」が率いた明治と、東條英機、近衛文麿らが道を誤った昭和。時代を超えたリーダー論としても必読。半藤昭和史のエッセンスがここに!

◆「東大生が半藤さんに聞いた昭和の歴史」はは単行本未収録。東京大学教養学部、平成生まれの立花隆ゼミの学生たちとの対話です。自らの体験を踏まえ、昭和という時代をわかりやすく語りかける半藤さんと、鋭い質問をなげかける学生たち。歴史のバトンが受け渡される瞬間の記録です。

2.豪華メンバーが特別寄稿「半藤さんから受けとったもの」

長年の盟友でベストセラー『昭和の怪物 七つの謎』で知られる保阪正康さん、高校の後輩でもあり親交の厚かった作家・宮部みゆきさん、対談集も出している池上彰さん、佐藤優さん、『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』の著者で東大大学院教授の加藤陽子さんなど、半藤さんの膨大な仕事から、私たちが受け継ぐべきものは何かを語っています。

3.朝日新聞の倉庫に眠っていた7万枚から半藤さんが精査したとっておきの秘蔵写真

盧溝橋事件、上海炎上、南京陥落、三国同盟締結、南部仏印進駐、広島原爆ほか、昭和の戦争の決定的瞬間を、半藤さんの解説付きで大公開!

4.半藤一利×磯田道史 「歴史の巨人」二人が「近代日本のルーツ」幕末を語り尽くした!

「昭和の始まりは幕末にあり」とは半藤さんのことば。博覧強記の二人が「近代日本の根っこ」を鮮やかに論じる熱中対談です。目からウロコが4、5枚はがれます。

5.絶筆 最後に託された肉筆原稿

『歴史探偵 忘れ残りの記』(文春新書)のために、まえがきとあとがきを寄せています。

〈わたくしは、ゴルフもやらず、車の運転もせず、旅行の楽しみもなく……ただただ昭和史と太平洋戦争の“事実”を探偵することに若いころから妙にのめりこんできて、一人でコツコツと続けて、いつの間にか九十歳の老耄(おいぼ)れとなってしまった〉――。最後まで現役だった半藤さんの「あとがき」の原稿を写真と活字で掲載。

このほかにも、半藤さんによる「70人の昭和人物列伝」「絶対オススメ 半藤一利の書いた90冊」など読みどころは満載です。

最期の著作『歴史探偵 忘れ残りの記』(文春新書)の概要

『歴史探偵 忘れ残りの記』

2月刊行を前に、昨年末から年明けにかけて半藤一利さんが最期までゲラに目を通していた書籍は、軽妙洒脱で視野の広い半藤さんの人柄と足跡が偲ばれる内容となっています。

本書は1999年から2020年まで文藝春秋営業部が書店向けに配布していたパンフレット「新刊のお知らせ」の巻頭に掲載されていたコラム(一部は『歴史のくずかご』として刊行済み)を中心に編集されたもので、半藤さんはあとがきで「むずかしいことをやさしく/やさしいことをふかく」書いたと記しています。

そのため、より自由に筆の赴くままにテーマを選ぶことが出来た、半藤さんらしい内容となっています。目次も以下のように多岐に及んでいます。

なお、書名にある「忘れ残りの記」とは吉川英治さんの著書から拝借したもので、これも半藤さん自身の希望によるものです。

<文春新書担当編集者より>

本書の企画が動き出したのは、2020年初夏のことです。当初は、文藝春秋の営業部が毎月作成する「新刊のお知らせ」のコラムを1冊にまとめる予定でしたが、半藤さんから「本になっていない原稿がいろいろあるので、読んでみてくれないか」と、雑誌や新聞の切り抜き、自ら製作した小冊子などが次々と送られてきました。

そこからいくつかのテーマごとにまとめたものが本書です。半藤さんは原稿のひとつひとつに細かく手を入れ、目次からタイトルまで、多くのアイデアをいただきました。

編集部から「今回収録できなかったお原稿がたくさんあるので、第2弾、第3弾と出しましょう」とご提案したところ、「編集部がよいのであれば、お願いします」とご快諾くださいました。年が明け、「原稿のことはお任せします」と言付けをいただき、一週間もしないうちに訃報が届きました。書斎の机には本書のゲラが置かれていたそうです。

<前島篤志文春新書編集長のコメント>

昭和史の語り部として知られる半藤さんですが、著者として、また社の大先輩として接すると、驚かされるのは、その”芸域”の広さでした。若き日には落語家に入門し、短歌を詠んでは「昭和万葉集」に収められ、版画をこしらえては仲間と展覧会を開き、日本舞踊では名取にもなる。しかし、それらは単なる趣味ではなかったかもしれません。その関心の広さ、面白そうなことには首を突っ込む姿勢こそ、半藤さんの人間観、歴史眼を豊かにしたものだったのではなかったか。半藤さんは一流の人物鑑定家でもありました。本書は、そんな半藤さんの、知を愉しみ、人生を味わう方法のエッセンスが詰まった一冊です。

月刊『文藝春秋』は追悼特集。グラビアも掲載

第164回芥川賞受賞作「推し、燃ゆ」の発表号である月刊誌『文藝春秋』(2月10日発売)では、追悼特集「さようなら、半藤一利さん」を掲載しています。

グラビアで絶筆原稿の一部を紹介するほか、保阪正康さん、磯田道史さんの寄稿文を掲載。半藤さんは昭和52年(1977年)4月から昭和54年8月まで『文藝春秋』編集長を務めました。

半藤一利さん プロフィール

半藤一利(はんどう・かずとし)さんは、昭和5年生まれ。東京大学文学部卒業。昭和28年株式会社文藝春秋入社。「漫画讀本」編集長、「文藝春秋デラックス」編集長、「週刊文春」編集長、「文藝春秋」編集長、「くりま」編集長などを歴任。専務取締役、常任顧問を経て平成6年退社。

『ノモンハンの夏』で山本七平賞、『漱石先生ぞな、もし』で新田次郎文学賞、『昭和史』で毎日出版文化賞特別賞を受賞。ほか著書多数。平成27年には菊池寛賞を受賞した。令和3年1月没。90歳

| 永久保存版 半藤一利の昭和史 (文春ムック)

1月に逝去した「日本のいちばん長い日」や「ノモンハンの夏」の著書で知られる昭和史研究家・半藤一利氏が見た、歩いた、語った、書いたエッセンスが詰まった永久保存版。 ■【巻頭特別論考】なぜ明治は勝利し昭和は敗れたのか ――昭和天皇と明治天皇 ◆特別寄稿「半藤さんから受けとったもの」 |

| 歴史探偵 忘れ残りの記 (文春新書) 半藤 一利 (著) 歴史のよもやま話から悪ガキ時代を描く自伝的エッセイまで。 昭和史最良の語り部 |

| 文藝春秋2021年3月号 (第164回芥川龍之介賞受賞作 宇佐見りん「推し、燃ゆ」 全文掲載)

◆第164回芥川龍之介賞発表 受賞作 宇佐見りん「推し、燃ゆ」 全文掲載 【選評】小川洋子/奥泉光/川上弘美/島田雅彦/平野啓一郎/堀江敏幸/松浦寿輝/山田詠美/吉田修一 ◎平成生まれ初直木賞&芥川賞受賞者対談 ◆「さようなら、半藤一利さん」 〈グラビア遺稿掲載〉 |

【関連】

▼追悼 「歴史探偵」半藤一利 「あの戦争」の真実を語り継いできた文春新書の11冊 | 特集 – 本の話

▼追悼「歴史探偵」半藤一利 読み継いでいきたい昭和史に学ぶ厳選 文春文庫 | 特集 – 本の話

◆漫画家・荒木飛呂彦さんの「企業秘密」を深掘り!『荒木飛呂彦の新・漫画術 悪役の作り方』が刊行 | 本のページ

◆「現代の日本は、日蓮が生きた時代と酷似している!」童門冬二さん「国僧日蓮」が『小説 日蓮』全1巻として復刊 | 本のページ

◆アフリカから日本が見えてきた! 山田肖子さん『学びの本質』が刊行 | 本のページ

◆宮島未奈さん〈新感覚の婚活小説〉『婚活マエストロ』が刊行 | 本のページ