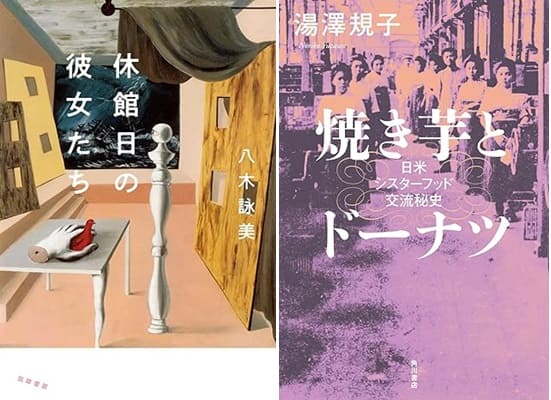

【第12回河合隼雄物語賞・学芸賞】物語賞は八木詠美さん『休館日の彼女たち』、学芸賞は湯澤規子さん『焼き芋とドーナツ』が受賞

河合隼雄財団は6月3日、第12回河合隼雄物語賞および第12回河合隼雄学芸賞の受賞作品を発表しました。

第12回河合隼雄物語賞・学芸賞が決定!

第12回河合隼雄物語賞および第12回河合隼雄学芸賞の受賞作品は次の通りです。

<第12回河合隼雄物語賞>

八木詠美(やぎ・えみ)さん

『休館日の彼女たち』(筑摩書房)

<第12回河合隼雄学芸賞>

湯澤規子(ゆざわ・のりこ)さん

『焼き芋とドーナツ 日米シスターフッド交流秘史』(KADOKAWA)

物語賞を受賞した八木詠美さんは、1988年生まれ、長野県出身。早稲田大学文化構想学部卒業。2020年『空芯手帳』で第36回太宰治賞を受賞。同作品は世界24カ国語で翻訳されており、特に2022年に刊行された英語版(『Diary of a Void』)はニューヨーク・タイムズやニューヨーク公共図書館が年間ベストブックに挙げ話題となりました。今夏の受賞作は著者の2作目となります。

学芸賞を受賞した湯澤規子さんは、1974年生まれ、大阪府出身。法政大学人間環境学部教授。筑波大学大学院歴史・人類学研究科単位取得満期退学。博士(文学)。明治大学経営学部専任講師、筑波大学生命環境系准教授を経て、現職。「生きる」をテーマに地理学、歴史学、経済学の視点から、当たり前の日常を問い直すフィールドワークを重ねています。『在来産業と家族の地域史』で経済地理学会著作賞、地理空間会学術賞、日本農業史学会学会賞を、『胃袋の近代』で生協総研賞、人文地理学会学会賞を受賞。他の著書に『7袋のポテトチップス』『ウンコはどこから来て、どこへ行くのか』等があります。

自由へのエチカ』など。

なお、八木詠美さんと湯澤規子さんには記念品および副賞100万円が贈られます。

※授賞理由や受賞の言葉など詳細は、

物語賞:https://www.kawaihayao.jp/ja/prize/3544.html

学芸賞:https://www.kawaihayao.jp/ja/prize/3550.html

をご覧ください。

また、正式な受賞の言葉や選評は『新潮』8月号(7月5日発売)誌上で発表されます。

河合隼雄物語賞・学芸賞について

河合隼雄さんは、臨床心理学者で、京都大学名誉教授、文化庁長官などを歴任。臨床心理学にとどまらず、日本文学をはじめ、児童文学、絵本、神話、昔話などの研究に取り組みました。

河合隼雄物語賞および河合隼雄学芸賞は、その河合隼雄さんの遺志を受け継ぎ、現代社会を生きる人びとのこころを豊かにし、日本文化の発展に寄与することを目的として設立された河合隼雄財団が主催。

物語賞は、人のこころを支えるような物語をつくり出した優れた文芸作品に与えられる賞で、児童文学もその対象としています。

選考委員は、岩宮恵子さん、小川洋子さん、松家仁之さん。

学芸賞は、優れた学術的成果と独創をもとに、様々な世界の深層を物語性豊かに明らかにした著作に与えられる賞です。

選考委員は、内田由紀子さん、中沢新一さん、山極壽一さん、若松英輔さん。

両賞とも、選考は1年ごとに行われ、毎年3月からさかのぼって2年の期間内に発表・発行された作品を選考対象とします。

| 休館日の彼女たち 八木 詠美 (著) 誰もがコミュニケーション不全を抱える世界で、有機物と無機物の境界すら越えて、わたしとヴィーナスは手に手を取り合い駆け出していく。 算数で「平行」を習ったときから、ひとには見えない黄色いレインコートに身をつつむことになったホラウチリカ。ある日、大学の恩師から紹介された仕事は古代ローマの女神像のおしゃべり相手だった――。 デビュー作『空芯手帳』(第36回太宰治賞受賞作)がニューヨーク・タイムズやニューヨーカーなど各紙でオススメ本として取り上げられ、14カ国語で翻訳が刊行・進行中(2023年2月現在)。 |

| 焼き芋とドーナツ 日米シスターフッド交流秘史 湯澤 規子 (著) その甘みは、女性労働者のソウルフードだった。おやつから紐解く人間交流史 壮大な連鎖が浮かびあがる。 ■集会と焼き芋は喜びとささやかな抵抗 |

【関連】

▼第12回河合隼雄物語賞が決定いたしました!

▼第12回河合隼雄学芸賞が決定いたしました!

◆王谷晶さん『ババヤガの夜』がロサンゼルス・タイムス「この夏読むべきミステリー5冊(2024年)」に選出 | 本のページ

◆いとうみくさんが「人の善意」「正しい行い」とは何なのかを模索する高校生たちを描く『真実の口』が刊行 | 本のページ

◆寺地はるなさん『希望のゆくえ』が文庫化 「最終章」を特別書下ろしで収録 | 本のページ

◆【第11回河合隼雄物語賞・学芸賞】物語賞は吉原真里さん『親愛なるレニー』、学芸賞は國分功一郎さん『スピノザ』が受賞 | 本のページ