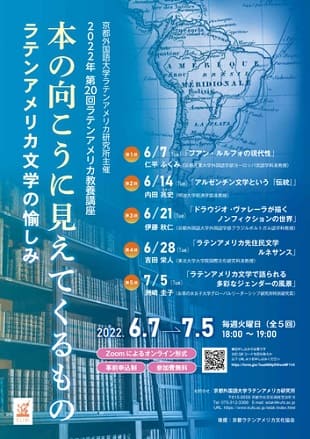

京都外大がオンライン講座「本の向こうに見えてくるもの ~ラテンアメリカ文学の愉しみ~」を開催

京都外大がオンライン講座「本の向こうに見えてくるもの ~ラテンアメリカ文学の愉しみ~」を開催

京都外国語大学ラテンアメリカ研究所では、6月7日から毎週火曜日に、ラテンアメリカ文学に焦点をあてた「本の向こうに見えてくるもの ~ラテンアメリカ文学の愉しみ~」をオンラインで開催。全5回。

「本の向こうに見えてくるもの ~ラテンアメリカ文学の愉しみ~」第20回ラテンアメリカ教養講座を開催

近年、書店にはラテンアメリカ文学作品の翻訳や研究書が多く並ぶようになりました。これまで慣れ親しんできた文学とは趣を異にし、その魅力や、そこからの学び、そして手に取った本の向こうに何が見えてくるのか、そして何より日本にいる私たちにとって、それは何を意味しているのか。単に翻訳された作品を手にしただけでは分からない、しかしとても大切なその問いかけを、ラテンアメリカ世界が生んだ「文学」に魅せられた講師たちが自身の体験と研究をもとに語ります。

<第20回ラテンアメリカ教養講座「本の向こうに見えてくるもの ~ラテンアメリカ文学の愉しみ~」開催概要>

■日時:2022年6月7日より毎週火曜日(全5回)18:00~19:00

■参加方法:Zoomによるオンライン形式(事前申し込み制)

■費用:無料

■主催:京都外国語大学ラテンアメリカ研究所

■後援:京都ラテンアメリカ文化協会

★詳細&申込み:https://www.kufs.ac.jp/news/detail.html?id=T8KLYwij

「本の向こうに見えてくるもの ~ラテンアメリカ文学の愉しみ~」プログラム〔敬称略〕

■第1回:6月7日(火)「フアン・ルルフォの現代性 」

仁平ふくみ(京都産業大学外国語学部ヨーロッパ言語学科准教授)

フアン・ルルフォの『燃える平原』(1953) と『ペドロ・ パラモ』 (1955) は発表当時からメキシコで注目を集めました。作品を参照しながらその理由をいくつか紹介・考察します。これを踏まえつつ、ルルフォ作品の語り方やテーマ設定(暴力・移民・記憶等)は現代にも通じるものであることを探っていきます。

■第2回:6月14日(火)「アルゼンチン文学という『伝統』」

内田兆史(明治大学経済学部准教授)

一般に幻想性がその大きな特徴とされているラプラタ文学、とくにアルゼンチンの文学の特異性について、ボルヘス、コルタサルら代表的な作家の作品に言及しつつ、「人工的」というキー ワードを軸にその背景を探ります。

■第3回:6月21日(火)「ドラウジオ・ヴァレーラが描くノンフィクションの世界」

伊藤秋仁(京都外国語大学外国語学部ブラジルポルトガル語学科教授)

ドラウジオ・ヴァレーラの描いた『カランヂル駅』はブラジルにおいて大ベストセラーになりました 。犯罪者と一括りにされる囚人たちにも個性があり、人生があることを明らかにしたから です。 本講演では同書の内容の紹介と囚人たちの声の向こう側にある社会の真実を探ります。

■第4回:6月28日(火)「ラテンアメリカ先住民文学ルネサンス」

吉田栄人(東北大学大学院国際文化研究科准教授)

1980年代頃から活発化した先住民族の復権運動の中で先住民作家による文学作品が多数生まれてきています。地域や民族は様々ですが、この一連の文学作品の登場は先住民文学ルネサンスとも呼ばれています。この新しい先住民文学はラテンアメリカ全体の文学の中でどのような意味を持つものなのかを考えてみましょう。

■第5回:7月5日(火)「ラテンアメリカ文学で語られる多彩なジェンダーの風景」

洲崎圭子(お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所特別研究員)

ラテンアメリカの小説には、マチスモ、母性といったジェンダー規範に囚われた人物が多く登場します。男は男らしく、女は女らしくあれと期待された社会の中で、人はどのように自らの存在を立ち上げていくのでしょうか。ジェンダーの観点から文学を読み解きます。

【関連】

▼第20回ラテンアメリカ教養講座「本の向こうにみえてくるもの:ラテンアメリカ文学の愉しみ」をオンライン開催|京都外国語大学・京都外国語短期大学

◆大切なことを大切にして生きる――小川糸さんが「愛し愛される喜び」を描く『小鳥とリムジン』が刊行 | 本のページ

◆文学には「住所」がある――三島由紀夫が愛した店、作品の舞台、執筆場、旅行先のガイドブック『三島由紀夫 街歩き手帖』が刊行 | 本のページ

◆平野啓一郎さん×池澤春菜さん対談「文学は未来の夢を見るか」をオンライン配信 | 本のページ

◆ロシア文学者・奈倉有里さんエッセイ集『文化の脱走兵』が刊行 | 本のページ